Tidak semua gerak adalah perubahan.

Ada gerak yang hanya memindahkan lelah, bukan nasib.

@i-nomics

Di republik ini, orang bergerak tanpa henti. Pindah kerja, pindah kota, pindah sektor. Mobilitas dipuji sebagai tanda hidup yang dinamis. Namun bagi banyak orang, perpindahan itu tak pernah membawa mereka ke mana-mana. Yang berganti hanya tempat, struktur yang menekan tetap tinggal.

Bergeser bukan berarti berubah, lebih sering hanya cara lain untuk bertahan lebih lama.

Akar dari kebekuan ini bukan semata kurangnya kerja, melainkan satu pilihan nilai yang lama dipelihara, yaitu upah murah. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan pandangan tentang manusia. Dalam logika ini, manusia ditempatkan sebagai biaya yang harus ditekan, bukan sebagai tujuan yang harus ditumbuhkan. Daya saing diukur dari murahnya tenaga, bukan dari tingginya martabat.

Maka buruh berpindah pabrik tanpa naik kelas.

Pengemudi berpindah aplikasi tanpa berdaulat.

Anak muda berpindah kota tanpa pernah pulang sebagai pemenang.

Mobilitas horizontal dirayakan. Mobilitas vertikal dimatikan. Statistik bergerak, kehidupan membeku.

Upah murah melahirkan daya beli yang rapuh. Daya beli rapuh membuat pasar lesu. Pasar lesu memukul usaha kecil. Lalu kita heran mengapa ekonomi lokal tak pernah benar-benar hidup. Padahal sebabnya sederhana, uang tak pernah cukup lama tinggal di tangan rakyat.

Ketika upah layak dibicarakan, politik segera memanggil hantu lama seperti investor kabur, pabrik tutup, pengangguran naik. Narasi ini diulang lintas rezim, seolah manusia memang harus selalu dikorbankan demi stabilitas. Stabilitas pun berubah menjadi nama lain dari ketidakadilan yang dijaga.

Namun wajah paling jujur dari semua ini tidak muncul di grafik pertumbuhan. Ia hadir di ruang-ruang gelap ekonomi informal, tempat negara hadir setengah hati dan hukum berhenti di pintu.

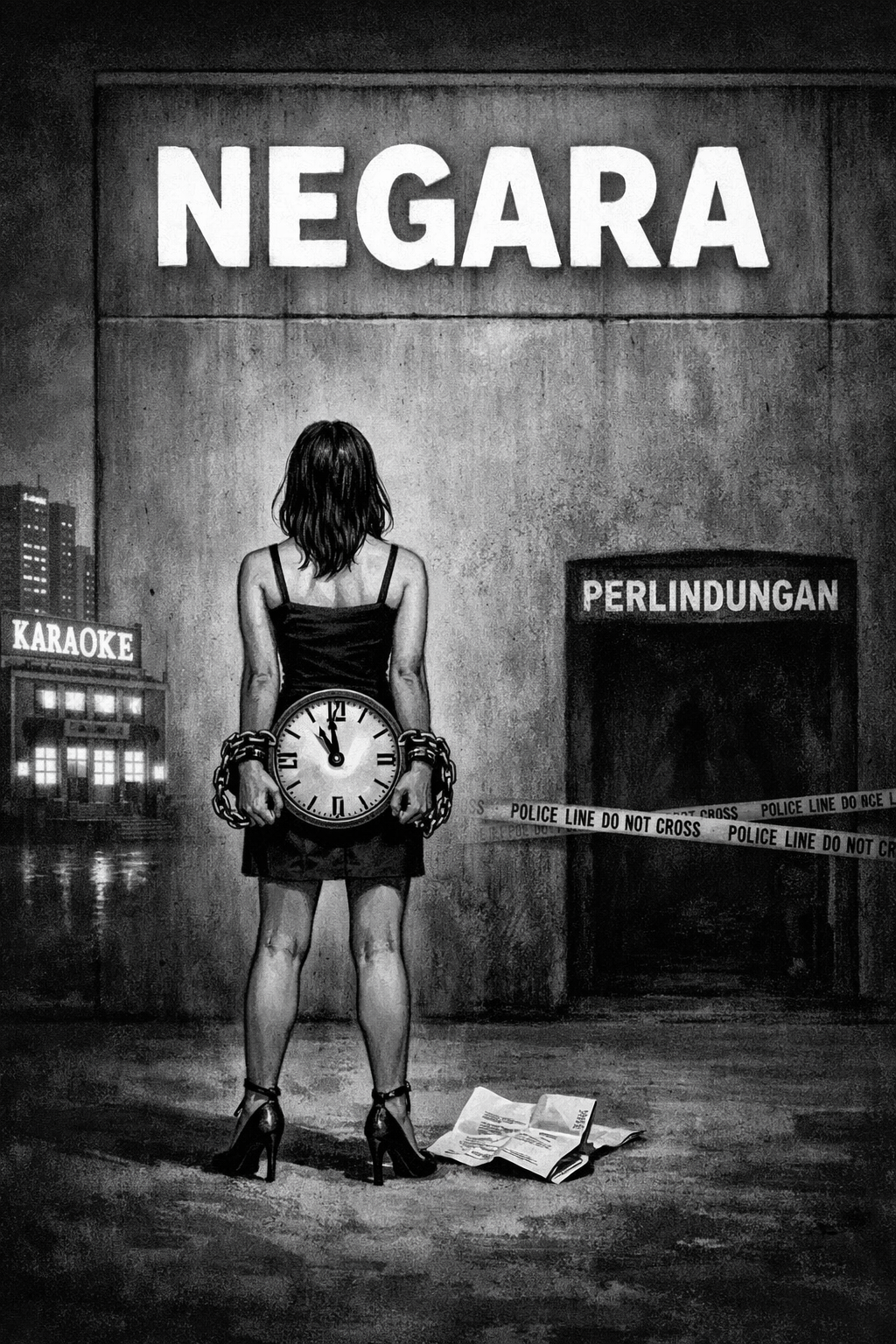

Di sanalah kita menemukan pekerja pemandu lagu di karaoke. Ini adalah contoh yang sangat telanjang.

Mereka bekerja dalam struktur usaha yang jelas. Ada perusahaan, manajemen, aturan, dan target. Negara mengenal industrinya, izin diterbitkan, pajak dipungut. Tetapi manusianya dibiarkan menggantung di wilayah abu-abu.

Secara hukum, mereka nyaris tak bernama. Tidak diakui sebagai pekerja formal. Tidak masuk perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak memiliki upah minimum, jaminan sosial, jam kerja yang manusiawi, apalagi perlindungan dari kekerasan. Mereka bekerja, tetapi tidak dianggap bekerja.

Penghasilan mereka bergantung pada akumulasi jam layanan ke tamu. Setiap jam dihitung, setiap menit dinegosiasikan. Nilainya sering bahkan tak mencapai seratus ribu rupiah. Dari angka itu, mereka menanggung hidup, kesehatan, keamanan, dan stigma negatif. Perusahaan menikmati fleksibilitas. Negara menikmati pemasukan. Risiko diserahkan sepenuhnya pada tubuh pekerja.

Perempuan-perempuan ini kerap berpindah tempat kerja. Dari satu karaoke ke karaoke lain. Dari satu kota ke kota lain. Harapannya sama tamu, lebih ramai, penghasilan lebih baik. Hasilnya pun sama, lelah bertambah, risiko menumpuk, masa depan tetap buram. Mereka bergerak, tetapi sistem yang menindas tidak ikut bergeser.

Negara menyebut mereka pekerja informal, seolah satu istilah cukup untuk menghapus kewajiban. Padahal ini bukan soal informalitas, melainkan penghapusan tanggung jawab. Mereka hadir dalam ekonomi, tetapi absen dalam hukum. Mereka patuh, tetapi tidak dilindungi.

Inilah makna paling telanjang dari bergeser tanpa berubah.

Pindah tempat tidak pernah mengubah posisi tawar, karena masalahnya bukan lokasi, melainkan struktur.

Selama upah murah dijadikan fondasi dan pekerja informal dibiarkan di luar hukum, republik ini akan terus bergerak tanpa melangkah. Dan sebagian warganya akan terus hidup seolah bukan warga negara yang sah. Bekerja setiap malam, namun tak pernah benar-benar diakui.